こんにちは。小学生の頃、道端のよもぎを食べていた記憶がある佐々井です。

今回、ご紹介する書籍はこちら!

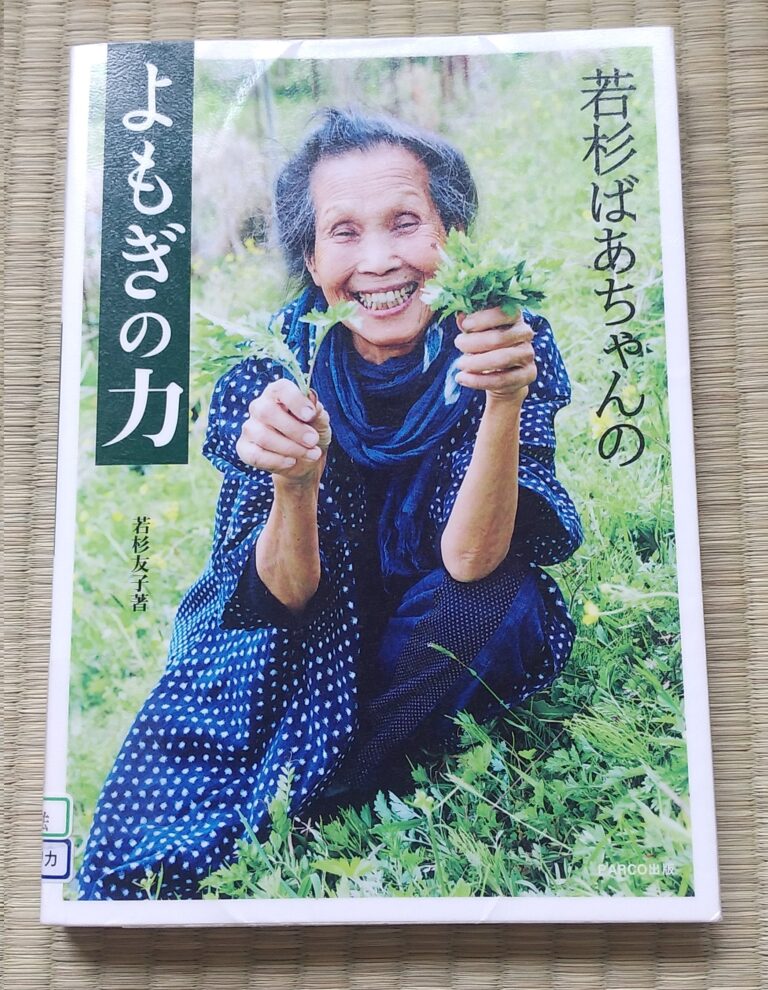

| タイトル | 若杉ばあちゃんのよもぎの力 |

| 著者 | 若杉 友子 |

| 出版社 | PARCO出版 |

| 初版発行年月日 | 2018年2月26日 |

日本に古来から伝わるスーパーハーブ「よもぎ」。

よもぎには、栄養・滋養満点、抗菌・抗炎症作用、美肌効果と、その効能は幅広く、古くから東洋・西洋共に重用されてきた植物です。

このよもぎの摘み方から食べ方、役立て方が数多く収録された1冊です。

本書をオススメしたい方はこちら。

それでは、本書についてご紹介していきます。

「よもぎ」とは

「善燃草」、「四方木」、「蓬」とも書くキク科の多年草です。

いわゆる「薬草」と古代から重用された植物で、洋の東西を問わず、広く親しまれてきました。

日本でも、5月の端午の節句に、よもぎを菖蒲で束ねて魔除けとする風習が伝わっています。

北海道のアイヌ民族でも、「地上に最初に生えた草」として神聖視されていたそうです。

よもぎを飲食したり、お風呂に入れたりすると得られる効果として、下記のようなものがあります。

・造血作用、血液浄化作用

・活性酵素の除去作用

・リラックス・安眠効果

・抗菌・抗炎症作用

・美肌効果

・止血効果

・抗がん作用(!)

また、含まれる栄養素も豊富です。

・葉緑素(クロロフィル)、食物繊維

・酵素、鉄分、ミネラル、カルシウム、マグネシウム

・ビタミンA・B・C

・ポリフェノール

・シオネール、カリオフィレン(ともにリラックス効果)

日本に病院や救急車といった公共衛生設備が整っていなかった時代、民衆の中で健康維持・ケガの治癒に役立てられていたのが「よもぎ」です。

その効能は、今も健在!

むしろ、ジャンクフードがあふれ、ストレス社会となった現在に生かしたい「天然素材」が「よもぎ」なのです!

著者の紹介

1937年(太平洋戦争勃発前)生まれの若杉さん。

環境破壊問題に取り組んだことを契機に、自然の野草の力に気づき、「食養」を世に広めた桜沢如一氏に師事。

京都府綾部市で自給自足の生活を実践後、故郷の大分県に戻り、日本の気候風土に目指した知恵を次代へ伝えるべく、本記事で紹介しているような書籍の執筆を行われています。

「よもぎ」の摘み方

「よもぎ」の見分け方

・葉の形は、丸みを帯びたゆるいギザギザ

・葉の全体や茎は、うぶ毛が生えています。

・葉の表側は光沢がなく、裏側は白色です。

・「よもぎもち」で御存じの、独特の爽やかな香りがします。

・茎は「白」と「赤」の2種類ありますが、両方食用にできます。

・よもぎに似た「トリカブト」「オトコヨモギ」に注意!

違いは、葉の裏がツルツルしていたり、よもぎの香りがしないことです。

葉を摘んでいい時期・ダメな時期

・食用として葉を摘むのは「旬の春」だけ!

・気温の上昇・強い日差しを浴びると、アクがどんどん強くなります。

具体的なことについて表にしました。

| 時期 | よもぎのサイズ | 利用方法 |

| 3月前半 | 新芽(茎~葉が5cm程度) | アクがほとんどなく。水洗いで食用に。 |

| 3月後半~4月 | 7cm程度 | 塩ゆでして食用に。乾燥させてお茶に。 |

| 8.5cm程度 | 塩ゆで後、水にさらして食用に。

また、アク抜きして乾燥させてお茶に。 |

|

| 10cm程度 | 塩ゆで後、しょうゆ洗いをして食用に。

また、アク抜きして乾燥させてお茶に。 |

|

| 12cm程度 | 灰を使ってアク抜き後、食用やお茶に。 | |

| 15cm以上 | 食用にはしない! 干してお風呂や腰湯、足湯用に。 | |

| 5月以降 | 干してお風呂や腰湯、足湯用に。 | |

| 9~11月 | 種のついたもの | 干してお茶に。また、お風呂にも使えます。 |

「よもぎ」を摘んでいい場所・ダメな場所

| 摘んでいい場所 | 摘んでダメな場所 |

| 人里離れた山の中(山の所有権や野生動物に注意!) | 犬の散歩道 |

| 河原(一度刈られたよもぎには薬効がないので注意!) | 車が頻繁に通る道・駐車場 |

| 無農薬栽培をしている田畑の周辺 | 農薬・除草剤を使用している田畑の周辺 |

「よもぎ」の摘み方

・土から少し上の茎が柔らかい部分に親指の爪を立てて摘みましょう。

(根こそぎ抜かないこと!)

・「種付きのよもぎの茎」を刈る際も、翌年以降に新芽が出るように、全部刈らないようにしましょう。

・摘んだら、ゴミや枯葉を覗き、水洗いしましょう。

アク抜きの仕方「塩ゆで」

1.鍋に湯を沸かし、大さじ1杯の塩を入れる。

2.洗って水切りした「よもぎ」を鍋に入れて沈める。

3.鍋のふちから小さな泡が出てきたら少し待って、ザルにあげる。

待ち時間は、3月後半の葉は10を、4月半ばの葉なら20を数える。

4.水を入れたボールに「よもぎ」を入れ、流水も流し入れて冷ます。

5.大きいボウルに新しい水を張って「よもぎ」を移し、20分間水にさらす。

6.ザルにとって、水気を絞って終わり。

アク抜きの仕方「しょうゆ洗い」

1.ボウルに水としょうゆ(6:4)を入れる。

2.「塩ゆで」後の「よもぎ」をボウルに入れ、20分間付けた後に絞る。

アク抜きの仕方「灰でアク抜き」

1.さらしにクヌギ・桑・桜などの灰1/2カップを乗せる。

2.灰をさらしに包み、タコ糸などで縛り、沸かした湯が入った鍋に入れる。

3.2の鍋に「よもぎ」を入れて沈め、小さな泡が出てきたら20を数える。

4.「よもぎ」をザルにとり、水を入れたボールに移し、流水も流し入れて冷ます。

5.水切りをして絞る。

「よもぎ」の食べ方の1例「よもぎとあさりの酒蒸し」

本書では、いろいろな「よもぎ」の食べ方が紹介されています。

おなじみの「草だんご」から混ぜご飯や和え物などなど。

本記事では、その収録されている中から1品を紹介します。

<材料(3人分)>

アク抜きして絞った「よもぎ」・・・35g

あさり・・・10個(146g)

酒・・・大さじ2

塩・・・少々

<作り方>

1.あさりは塩をふって殻をよく洗ってから、塩少々を入れた水に1時間つけて砂出しする。

2.アク抜きして絞った「よもぎ」を長さ1cmに切る。

3.フライパンを熱して、あさりを入れ、フタをして蒸し焼きにする。

4.あさりの殻が開いたら、2.のよもぎを入れ、酒と塩をふって菜箸でさっと混ぜる。

5.アルコール分が飛んだらできあがり!

「よもぎ」の飲み方の1例「よもぎ茶」

血液の浄化(有害物質などのデトックス)、貧血や冷え性にアレルギー体質の改善に有用な「よもぎ茶」!

春の若いよもぎを使う必要がありますが、基本、煮るだけなのでお手軽に薬用茶ができます。

よもぎの乾燥のさせ方は次の項で紹介しています。

<材料>

乾燥よもぎ・・・ひとつかみ(貧血・冷え性の方は「よもぎ」を増量で)

水・・・1L

<作り方>

1.土瓶か土鍋に水と乾燥よもぎを入れ、ふたをしないで中火にかける。

2.沸騰したら弱火にし、20分かけてゆっくりと煮出す。

よもぎの乾燥方法1(生葉を乾燥)

<材料>

6~7cmくらいに育った「よもぎ」・・・適量

<抜き方>

1.天気の良い日の朝に若いよもぎを摘み、洗ってザルにあげ、しっかり水切りをする。

2.1.を短くカットしてから竹ザルなどに広げ、天日に当てて1日干して、水分を蒸発させる。

3.翌日以降は、風通しの良い日陰でカラカラになるまで干す。

よもぎの乾燥方法2(アク抜きして乾燥)

<材料>

10cmまでの「よもぎ」・・・適量

湯・・・適量

塩・・・大さじ1

<抜き方>

1.よもぎを洗ってザルにあげ、水切りする。

2.大鍋に湯をグラグラ沸かして塩を入れ、よもぎを入れて沈める。

3.20秒ゆでてザルにあげる。

4.水を張ったボウルに3を入れ、手早く洗って冷ます。

5.水気を完全に絞って竹ザルなどに広げ、風通しの良い日陰でカラカラになるまで干す。

「よもぎ」の役立て方の1例「よもぎのお風呂」

血行改善や美肌効果、アトピー性皮膚炎の対策に「よもぎ風呂」はいかがでしょうか。

お風呂には、大きく育った「よもぎ」も使えます!

<材料>

乾燥よもぎ・・・100g

粗塩・・・ひとつかみ

<手順>

1.乾燥よもぎを大なべに入れ、水をたっぷり注いで火にかけ、沸騰したら弱火で20分間、煮出す。

2.浴槽に半分の湯を入れ、1.と塩を入れて入浴する。

<よもぎを乾燥させる方法>

1.大きく育った「よもぎ」を茎ごと刈り、6本を1束にまとめる。

2.日向で干してカラカラになったら、コメの袋のような紙袋に入れて保存する。

*カビや湿気に注意して保存すること。

おわりに

日本全国に自生する、よもぎのパワーを余すところなく紹介してくれる「若杉ばあちゃんのよもぎの力」をご紹介いたしました。

いかがだったでしょうか。

ブログ主は、お世話になっている方が山を持っているので、「よもぎ」を求めて山に行ってみたい!と思いました。

山を持っている方とお会いする予定が5月なので、「よもぎ」が収穫できたら、それをお茶にできればいいなぁ、と妄想しております。

ここまでの御高覧、ありがとうございました!

関連記事(関連書籍)

コメント