自己肯定感は低い自覚がある佐々井です。

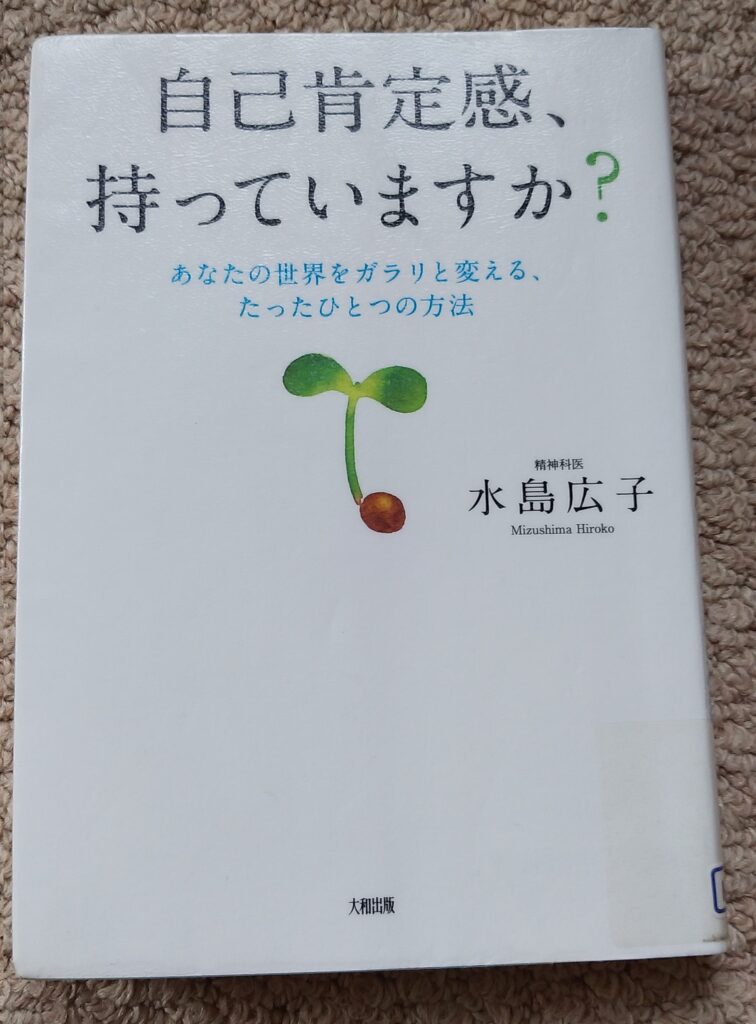

今回ご紹介する本は、精神科医・水島広子先生の「自己肯定感、持っていますか?」です。

ここ数年で「自己肯定感」という言葉が、世に浸透したと思います。

「自己肯定感」とは、「ありのままの、素の自分を認めてあげる感覚」のことですね。

この感覚が低い人は、自分を認められない=自己評価が低く、人生の主導権を他人にゆだねたり、自分で自分を攻撃したりして、心を病みやすくなってしまいます。

私も、その「自己肯定感が低い人」の1人のような気がしてますが・・・

その「自己肯定感を高める方法」を紹介してくれる1冊を紹介していきます。

興味を覚えた方、是非、ご一読ください。

自己肯定感が低いデメリット・6つ

この本に興味を持つ方は「自己肯定感が低いデメリット」なんて分かってるよ!と思われるかもしれません。

少し、おさらいのようにサラッと記述しますが、総じていうと「生きづらさを感じる」ことです。

「私なんて」と思ってしまう

「自己肯定感が低い=自信がない」状態では、常に自分の行動に疑問を感じていますから、「なげやり」になったり、逆に「常に自己を正当化ばかり」して周囲と協調できなくなります。

頑張りすぎてしまう

頑張るのはいいことでしょうが、「自分のために」というより、「他人のために」頑張りすぎてしまい、限界を超えて燃え尽きてしまったりします。

つまり、無理をし過ぎても、自分の状態を顧みないので、歯止めが効かない。結果的に自分が壊れてしまいます。

他人に振り回されてしまう

対人関係において、常に主導権を他人にゆだねてしまいます。

しかし、内心では「実は、自分はこうしたい」と不満を抱えたりします。

また、他人の顔色ばかりうかがって心を疲弊させてしまいます。

「他人はこうだけど、自分は違う。それでいい。」と考えられないのです。

親しくなれない

自己肯定感が低い人は、例えば人に褒められても「そんな価値は自分にない」と「卑下」してしまいます。

また、逆に「ほめてくれない」場合、「なぜ褒めてくれないんだ!やっぱり俺はだめだ!」というパターンもあります。

その結果、ほめてくれた人も、ほめなかった人も、その人の微妙な感覚を感じ取り、距離をとろうとします。

他人の評価を受け入れることで、他人にポジティブな影響を与えられることを知らないまま生きてしまいます。

それは、「本当に親しい人」を得ることができないことに繋がります。

嫌われてしまう

自己肯定感が低いと、前述のように、いつも自分を卑下してしまいます。

自虐ばかり言う人=「かまってちゃん」と思われ、嫌われてしまいます。

また、逆に人をほめ過ぎたりすると、「重い人」と思われ、これも嫌われてしまいます。

他人の言動に腹が立つ

人間は、生命に対する脅威を感じると「戦う」か「逃げる」という2択のどちらかを選ぶそうです。

そのうち「戦う」場合ですと、「自分が正しいと思っていること」を否定されると、極端に攻撃的になってしまいます。

自己肯定感が低いので、「自分の意見が否定される」=「自分をすべて否定される」と受け取り、「自分に対する脅威」と感じるのです。

そうした心の余白がないことから、やはり嫌われて行ってしまいます。

以上、「自己肯定感の低さからくる生きづらさ」を抱える6パターンでした。

それでは、自己肯定感を引き上げるには、どうしたらいいのでしょうか。

自己肯定感を高めるためには、「自分・他人ともにリスペクトする」こと

デメリットだらけの「自己肯定感の低さ」をどう高めたらいいのか。

最初に結論を紹介します。

「自分、他人、モノ、環境といった全てのことの『ありのまま』に対して、リスペクトする。」

そうすると、

「自分と縁あって出会ったあらゆるものに対し『丁寧に接する・生きる』ことができる」

そして、

「自分にも丁寧に生きられる=自己肯定感が高まった生き方ができる」

ということです。

では、その「リスペクト」するには、どうしたらいいのでしょうか。

本書で言う「リスペクト」とは

「リスペクト」という単語を調べると、まず「尊敬」という意味である、と出てきます。

「尊敬」は、「他人の優れた人格・優れた行為などを尊ぶこと」です。

しかし、本書で言う「リスペクト」は「敬意」というニュアンスです。

つまり、「優れた・優れていないという評価をしなくても、その人格・行為を尊ぶ」のです。

ポイントは、「評価・条件をつけたあとの尊敬ではない。無条件の敬意」ことです。

他人をリスペクトする際に気をつけること・5選

では、まず他人をリスペクトする具体的な見方を紹介します。

前提として、「他人を評価しない」「他人には他人の事情・課題がある」「他人について決めつけない」という3点も留意してくださいね。

お互いの「領域」を守る

「人の心にズカズカと踏み入らない」ことです。

「人に自分の意見を押し付けない(逆も同じ)」とも言えると思います。

「なるほど」の瞬間を積み重ねる

相手の事情も聴く、ということです。

例えば、他人が仕事のミスをした際も、すぐに「あいつはダメなやつ」だと決めつけず、ミスの背景にあった事情を聴くことです。

自分にも、他人にもそれぞれの事情がある。

それをまずは認識することです。

人を変えようとするのはやめる

自分も他人も、その人自身が「変えよう・変わろう」と思わない限り、変わらないものです。

それを無理に変えようとするのは、「リスペクトしている」とは言えません。

敬意を示す話し方をする

乱暴な話し方はしないでおきましょう。

具体的には、他人と話すときは、感想や意見などは「主語を『私』にする」ことです。

「主語が「あなた」だと、その人(=あなた)の「領域」を守っておらず、相手の心の領域に土足で入っていっています。

例えば、あなたと恋人が喧嘩をしていて、恋人が「ちゃんと本音で話をして!」と言ったとします。

それに対し、あなたが「キミのそういうところがウザイ!」と言ってしまうと、収まるものも収まりません。

「(あなたの)そういうところがウザイ」は、恋人の評価=領域に踏み込んでいます。

この場合、「私は、落ち着いて話がしたい」等の、主語が「私」で答えるとよいのです。

自分が1度した評価に固執しない

人間は、できごとの1つ1つが終わるごとに、それぞれ自分で評価をしていきます。

例えば「その人に会った時の第一印象」とかですね。

しかし、それは一時的・暫定的なものです。

「最初はぶっきらぼうな人かと思ったけど、話をしてみると不器用なだけだった」みたいに、評価は変えていっていいのです。

一時的な「評価」にこだわっていると、見えるものも見えなくなります。

自分をリスペクトする方法

さて、他人をリスペクトする際に気をつけることを紹介してきました。

では、自分をリスペクトする場合はどうでしょうか。

自己肯定感を上げる手順

まずは、繰り返しですが、他人をリスペクトすること。

自分より他人をリスペクトしやすいからです。

次に、他人をリスペクトするのに慣れていくことです。

「リスペクトする」という感覚に慣れる、ということでしょうか。

そうすると、「人には人の事情がそれぞれあるのだな」という感覚になってきます。

最後に、その「リスペクトの感覚の輪」に自分を入れるのです。

それでは、具体的なコツを紹介していきます。

自分のやさしさを感じて他人に接する

自分がする周りへの対応が、自分に返ってきます。

自分が優しく周りに接したとき(自己満足かもしれませんが)その優しさを自分も感じるのです。

これにより、自分も他人も同時にリスペクトしていることになります。

「いいところ探し」は意味がない

自己肯定感を上げる際、「自分の好きなところをまず探す」方法も紹介されたりします。

しかし、これは「いい評価できるところを探す」行為ですから、無条件の敬意にはなりません。

「条件付き」の判断の世界から出てきましょう。

「ダメな自分」にも事情がある

他人と同様、自分にも、仕事でミスをした背景・事情があります。

無条件に「自分がダメだったから」と「決めつける」より、まずは「大変だったね」と受け止めてあげましょう。

「~べき」を「~したい」に変える

自己肯定感が低い=自己否定を続けると、自分が「やりたいこと。~したいこと。」がわからなくなります。

逆に、他人目線で「自分は~すべき」と考えることが多くなります。

自己肯定感を上げようとしたとき、最初は、心の中に「~すべき」の感覚が多いと思いますが、かすかな「~したい」の声を聴き、実行してあげましょう。

自分の嫌いなところに目を向けてみる

誰しも「自分の嫌いな部分」があると思います。

しかし、「嫌いな部分」は、「××のときに○○できない」といった、「前提条件付きの嫌いな部分」ではないでしょうか。

例えば、「人前に出ると、うまくしゃべれない」といったことです。

その場合、ひとまず「条件」を外してあげて、今まで頑張ってきた自分をほめて、リスペクトしてあげましょう。

先ほどの例えでいくと、「うまくしゃべれないけど、よく今までやってきたよ!」と。

「自己肯定感を高める」と「人との本当のつながり方」がわかる

以上、他人・自分をリスペクトする方法を紹介してきました。

「リスペクト」と紹介しても、実際に対人関係に落とし込んで、実行していかないと身につかないと思います。

経験が力になり、自己肯定感が上がっていくのです。

自己肯定感が低い自分が感じていた「人とのつながり」は、自己否定・虚無感を感じたり、「対人関係用に作った自分(仮面をかぶった自分)」による関係性だったりします。

リスペクトを通して、自己肯定・虚無の払しょく、ありのままの自分による関係性を築いていければ、その体験が自己肯定感を上げていきます。

人との距離感を保ち、人は人・自分は自分の事情があることを意識してください。

時には、「意見」ではなく、「見守る」ことも必要。これも「距離感」の維持です。

また、相手に「No」を言うことが必要になってくるでしょう。

自分が「No」を言ったときに、相手がどう受け取るかは相手の感じ方・「事情」次第です。

自分がどうしたいか、の選択肢に迷ったら「~べき」と思わない方を選ぶのもよいです。

「~べき」は、そもそも「決めつけ」ているから感じる選択肢なので、「~したい」を選ぶと、結果はどうあれ自己肯定感は上がっていくでしょう。

他人と「仲良くしなければならない」、相手との会話は「話を続けるべき。沈黙は気まずい」も手放しても良いではありませんか。

自分はどうありたいか、どうしたいか・・・・・・自分の心の中から聞こえる、その声を拾い上げてみてください。

また、他人が自分の領域に踏み込んできたときは、「それはその人の感想」と感じることや、「この人は自己肯定感が低いかも。そういう事情があるんだな」と思ってください。

これは家族や恋人・パートナーと言った親しい人から見知らぬ人までに言えることです。

その人はその人。自分は自分。

これが自己肯定感です。

おわりに

いかがだったでしょうか。

「自己肯定感が上がれば、何をしてもいい!」というわけではありませんが・・・

今、自己肯定感について悩んでいる方にとって、有益な本であると思います。

この記事内では概略を収録するのがやっとでした。

詳細を知りたい!という方は、是非、本書を手に取っていただければ、と思います。

私も、周囲にリスペクトの心を持ち、自分の本音を拾って、自己肯定感を育てていきたいと思います。

ここまでの御高覧、ありがとうございました!

関連記事(関連書籍)

コメント