回、ご紹介する書籍はこちら!

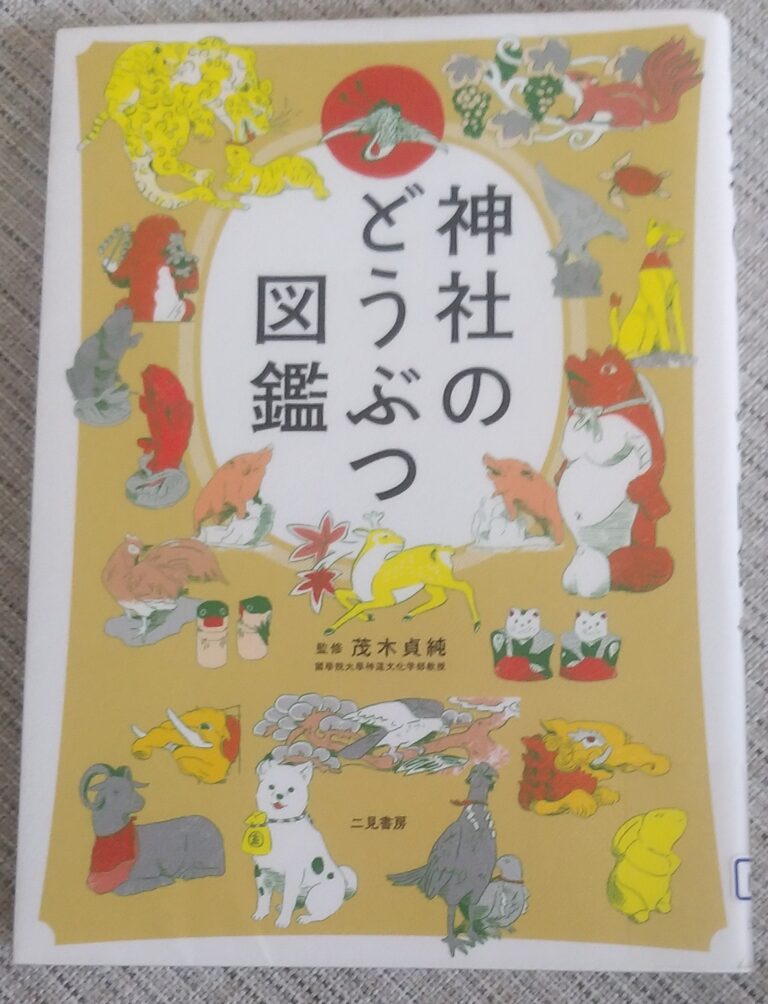

| タイトル | 神社のどうぶつ図鑑 |

| 著者 | 監修:茂木貞純(國學院大學文化学部教授) |

| 出版社 | 二見書房 |

| 初版発行年月日 | 2018年11月25日 |

「やおろずの神様」を祀る日本人は、その神様の使いとして多種多様な「動物」たちも祀ってきました。

神社を守る「狛犬」や稲荷神社の「狐」などが有名ですね。

本書では、神社で祀られている54種の「どうぶつ」たちが紹介されています。

本ブログ記事では、その内容を大まかに紹介させていただきます。

どうして神社に「どうぶつ」が祀られているのか?

神社に祀られている動物は、その神社に祀られている神様に仕えている「神使(しんし)」や「眷族(けんぞく」だといいます。

簡単に言うと、神様の家来ですね。

古来、日本人は自然の働きの中に神を感じ、感謝(あるいは、おそれ)をささげていました。

その自然の中で暮らす動物たちも、人間にはない能力を持つ=特別な霊力を持つ生き物として崇拝してきたのです。

陸のどうぶつ

本書で紹介されている動物について、簡単に表にしました。

基本的に、動物1種について見開き1ページを用いて解説されています。

| 動物名 | 会える神社の名称 | 御利益 | 由来など |

| キツネ | 伏見稲荷大社(京都)

全国の稲荷神社 |

五穀豊穣

商売繁盛 諸願成就 |

キツネは、山と里の中間に住み、古来から一里で目撃されることが多かったため、豊穣をもたらす山の神(=田の神・稲荷神)の使いとされるようになったといいます。

また、キツネの毛並みの色、尻尾が稲穂を連想させるから田の神=稲荷伸の使い、とも。 |

| サル | 日吉大社(滋賀)

日枝神社(東京) 全国の山王系の神社 |

厄除け

魔除け 勝運 |

里に下りて作物を荒らすなどの猿害を避けるため、神様の使いとして逆に敬うようになったといわれます。 |

| ウシ | 北野天満宮(京都)

太宰府天満宮(福岡) 全国の天神社 |

五穀豊穣

病気平癒 新願成就 |

古来、ウシは農耕や荷物の運搬に重用されていたが、菅原道真公が没した際に「我が以外はウシの赴くところにとどめよ」と遺言し、実際に遺体を運んだ牛車が座り込んで動かなくなった場所に葬られたことにちなむ、といいます。 |

| シカ | 春日大社(奈良)

鹿島神宮(茨城) 香取神社(東京) 宝登山神社(埼玉) |

五穀豊穣

厄除け 交通安全 |

春日大社の社伝によると、神様(タケミカヅチノカミ)が白いシカに乗って春日山にやってきたことにちなみ、シカを神の使いとして崇めるようになったといいます。 |

| ウマ | 貴船神社(京都)

上賀茂神社(京都) 神田明神(東京) 物部神社(島根) |

五穀豊穣

祈雨・止雨 諸願成就 |

古代からウマは神の乗り物として神聖視されており、神に願いを届ける際に、生きたウマを捧げるという習わしがあったといいます。 |

| イノシシ | 護王神社(京都) | 五穀豊穣

病気平癒 心願成就 |

イノシシは、狩猟獣の一つで神が与えてくれた大切な恵みと考えられていました。そこから、イノシシは山の神そのもの、または山の神の乗り物として崇められてきました。 |

| オオカミ | 三峯神社(埼玉)

武蔵御嶽神社(東京) 宮益御嶽神社(東京) |

盗難除け

火難除け 厄除け |

古代において、オオカミは農作物を荒らす害獣を捕食する益獣であったため、山の神の使い・眷族と崇められていました。 |

| ネズミ | 大豊神社(京都)

戸部杉山神社(神奈川) |

五穀豊穣

安産 子育て |

ネズミには、どこからともなく家に現れることから、特別な霊力があり、この世とあの世を自由に行き来する能力があると考えられていました。

その後、いつしかネズミに招かれたものは福が授けられるとされ、福の神・大黒点の使いとする信仰が生まれました。 |

| トラ | 秩父神社(埼玉)

大江神社(大阪) 少彦名神社(大阪) |

家内安全

子育て 病気平癒 |

トラは、日本では縄文時代創世記に絶滅したと言います。

しかし、海を隔てた隣国には生息していたこともあり、その存在は古くから知られており、勇猛と威厳のシンボルとされていました。 また、仏教の四天王のひとつである毘沙門天の使いであるとも考えられていました。 |

| ウサギ | 白兎神社(鳥取)

調神社(埼玉) 住吉大社(大阪) |

縁結び

招福 子孫繁栄 |

兎は、毛の色が季節で変化することに神秘性が感じられ、吉兆をもたらす瑞獣・聖獣と信仰されていました。

また、日本神話「因幡の白兎」に登場することから、大国主神(オオクニヌシノカミ)を祀る神社では、神の使いとして崇めています。 |

| ヒツジ | 羊神社(愛知)

有明山神社(長野) 稲毛神社(神奈川) |

火災除け

産業振興 |

羊は、日本にもともと生息しておらず、西暦599年(飛鳥時代)に渡来したのが初めてだと言います。

十二支を祀る神社や、羊を虚空蔵菩薩(こくうぞうぼさつ)を祀る寺院で祀られています。 |

| タヌキ | 柳森神社(東京)

金長神社(徳島) |

招福

開運 出世 |

タヌキは、襲われた際に死んだふりをすることなどから、いわゆる「人を化かす生き物」だと考えられていました。

このことから、不思議な霊力を持つ動物と見られており、タヌキを神として祀ると、福や富がもたらされる、という信仰が生まれました。 |

| ネコ | 今戸神社(東京)

蚕影神社(東京) 美喜井稲荷神社(東京) |

商売繁盛

家内安全 招福 |

ネコが、「福を呼び込む」と祀られるようになったのは江戸時代からです。

「招き猫」の発祥伝説は2つあり、1つは、今戸神社の近くに住んでいた貧しい老婆の夢枕に愛猫が立ち、自分の姿を人形にしたら裕福になると告げ、実際に招き猫像を作って売ったところ裕福になったというものです。 もう1つは、彦根藩主・井伊直孝が豪徳寺の前を通りかかったところ、寺の飼い猫が手招きをしたので寄ってみると、先ほどまで直孝がいた場所に落雷があり、ネコのおかげで一命をとりとめました。このことから直孝は猫に感謝し、豪徳寺を井伊家の菩提寺にしたので、豪徳寺は栄えるようになったと言います。 |

| ゾウ | 日光東照宮(栃木)

大國魂神社(東京) 皇産霊神社(千葉) |

延命長寿

招福 魔除け |

ゾウは、日本にもともと生息しておらず、西暦1408年(室町時代)に渡来したのが初めてだと言います。

しかし、渡来以前にも日本でゾウの存在は認識されていました。 これは、仏教において、白象が普賢菩薩(ふげんぼさつ)の乗り物とされており、白象は仏法を守護する縁起の良い霊獣とされていました。 |

| リス | 酒列磯前神社(茨城)

平野神社(京都) 音更神社(北海道) |

子孫繁栄

五穀豊穣 招福 |

「リス」という類別を日本人が認識したのは17世紀後半(江戸時代)だといいます。それまでは、ムササビやテンなどと混同されていたようです。

ただ、リスの存在は認識されていおり、リスが顔をやや下に向けて両手を合わせる姿が、神の意志を伝えているように感じられ、山の神の使いとしてとらえられたと言います。 |

| クマ | 上川神社(北海道)

黒沼神社(福島) 永山神社(北海道) |

豊穣 | 大型動物の少ない日本において、クマは山の神がもたらしてくれる大切な恵みと考えられていた。

特に、北海道のアイヌの人々はヒグマを神聖な動物とし、山の神がクマの姿をして人間界にやってくると考えていました。 |

| イヌ | 金毘羅宮(香川)

水天宮(東京) 伊奴神社(愛知) |

安産

子育て 厄除け |

縄文時代から、人間のパートナーとして飼われていたイヌ。

その優れている視力・聴覚・嗅覚で、人間が気づかないものをいち早く察知することから神秘的な動物として信仰されました。 |

| 獅子(ライオン) | 難波八阪神社(大阪)

波除稲荷神社(東京) 大山阿夫利神社(神奈川) |

魔除け

厄除け 商売繁盛 |

ライオンが初めて日本に来たのは江戸時代末期ですが、古墳時代の頃より、その存在は認識されていました。

勇猛な百獣の王であることから、インドなどで王宮などの聖域を守護する霊獣とする文化が日本に伝わったとされます。 |

| ヘビ | 大神神社(奈良)

上神明天祖神社(東京) 江島杉山神社(東京) |

五穀豊穣

雨乞い 心願成就 |

ヘビは、冬に地中へ姿を消し、春の訪れとともに地上に現れることから、「生命力の再生」を象徴する存在とされていました。

また、湖沼や河川の水面を素早く移動することから特別な霊力を有すると考えられました。 |

| ムカデ | 聖神社(埼玉)

白山神社(神奈川) |

金運

財福 |

ムカデは、その姿が鉱山の洞穴に似ていることから鉱脈をつかさどる神の使いとして信仰されてきました。 |

水のどうぶつ

| 動物名 | 会える神社の名称 | 御利益 | 由来など |

| ウミヘビ | 出雲大社(島根)

佐太神社(島根) |

火伏せ

水難予防 商売繁盛 |

旧暦10月は、全国の神々が出雲大社に集うといいます。この際に、神々を出雲地方に先導する役目を龍蛇神が担っているといわれます。

ウミヘビは、その龍蛇神の姿とされ、崇められていました。 |

| カメ | 松尾大社(京都)

亀有香取神社(東京) 鵜戸神宮(宮崎) |

延命長寿

家庭円満 病気平癒 |

松尾大社の祭神・大山咋神が天下の山河を定めた時の乗り物がカメだったといいます。そのカメは、嵯峨の亀山となったと伝っており、申告の対象になったと言います。 |

| ウナギ | 三嶋大社(静岡)

三嶋神社(京都) 星宮神社(栃木) |

厄難消除

夫婦和合 安産 |

古来、日本人は川や池などの水源は、神が宿る場所と捉えていました。そのため、川や池などに生息する生き物を神の使いとして崇める風習があり、ウナギもそのひとつでした。 |

| タイ | 西宮神社(兵庫)

千住神社(東京) 江野神社(新潟) 田無神社(東京) |

豊漁

商売繁盛 招福 |

タイは、魔を払う神聖な赤色、立派な姿形、美味ということから古来から吉祥の魚とされていました。

中世には、七福神の恵比寿(事代主神(ことしろぬしのかみ))が釣りの神様であることから、タイを抱える形で祀るようになりました。 |

| ナマズ | 鹿島神宮(茨城)

豊玉姫神社(佐賀) 国造神社(熊本) |

厄除け

病気平癒 地震除け |

日頃は水底でひっそりと暮らすナマズが、大地震の際に水面に現れたり、騒いだりする姿を見て、古来から大地震を引き起こす原因とされました。 |

| カエル | 二見輿玉神社(三重)

十番稲荷神社(東京) 品川神社(東京) |

交通安全

金運向上 招福 |

冬は冬眠し、田植えの時期になると水田などに集まって盛んに鳴くカエルの生態から、カエルは農耕神の使いだと考えられました。

また、日本神話にて神々の道案内をした猿田彦大神(さるたひこおおかみ)の使いであるとも考えられました。 |

| コイ | 大前神社(栃木)

広島護国神社(広島) 豊国神社(京都) 高椅神社(栃木) |

商売繁盛

財福 諸願成就 |

コイが龍に変じる「登龍門伝説」で知られるように、古くからコイは出世魚とされました。 |

| サケ | 鮭神社(福岡)

山倉大神(千葉) |

豊漁 | サケの、川で生まれ海で育ち、再び故郷の川に戻って産卵して一生を終える生態から、古代の人々は霊的な力を感じ、神の恵みの魚として神聖視してきました。 |

| タコ | 福岡神社(鳥取)

早吸日女神社(大分) |

厄除け

開運 航海安全 |

福岡神社の御祭神・速玉男命(はやたまおのみこと)が熊野灘で嵐に遭遇した際、タコにたすけられたとして、神の使いとされています。 |

| マグロ | 西宮神社(兵庫)

柳原蛭子神社(兵庫) 支毘大明神(三重) |

豊漁

招福 金運向上 |

三重県奈良屋地区の支毘大明神では、江戸時代に特大マグロが3000尾も獲れ、同地区の人々の飢餓を救ったことからマグロを祀っているといいます。 |

| カニ | 金毘羅大権現(長崎)

渋田見諏訪神社(長野) |

豊作

商売繁盛 金運向上 |

カニは、脱皮して成長することや、足が再生する姿を見て、古代の人はカニに霊力があると信じたようです。

地方によっては、カニの甲羅を家の入り口にかけ、邪気を払うという習俗が残っています。 |

空のどうぶつ

| 動物名 | 会える神社の名称 | 御利益 | 由来など |

| ニワトリ | 伊勢神宮(三重)

谷保天満宮(東京) 鷲宮神社(埼玉) 高良大社(福岡) |

五穀豊穣

招福 健康長寿 |

ニワトリは、朝の訪れを告げる霊鳥として崇められてきました。

古くは、神聖な鳥であることから食用を禁止されるほどでした。 日本神話にも、「常世長鳴鳥(とこよのながなきどり)」として、天野岩度に隠れた天照大御神(あまてらすおおみかみ)を呼び戻す際に登場しています。 |

| カラス | 熊野本宮大社(和歌山)

佐嘉神社(佐賀) 大國魂神社(東京) |

諸願成就

五穀豊穣 厄除け |

日本神話で、カラスは神意を伝える霊鳥として登場します。

初代天皇である神武天皇の先導を務めた三本足の「ヤタガラス」はとくに有名です。 |

| ハト | 石清水八幡宮(京都)

鳩森八幡神社(東京) 靖国神社(東京) 鶴岡八幡宮(神奈川) |

厄除け

戦勝 交通安全 |

ハトは、八幡伸(応神天皇)の使いであるとされ、これも霊鳥として崇められてきました。 |

| ウソ | 太宰府天満宮(福岡)

亀戸天神(東京) |

招福

開運 合格祈願 |

ウソは、天神・菅原道真公の使いであると考えられていました。

また、ウソという発音が「嘘」に通じることから、江戸時代より「凶を嘘にして吉に取り(鳥)替える」という、うそ替え神事が行われるようになりました。 |

| トビ | 橿原神宮(奈良)

大豊神社(京都) 下鴨神社(京都) |

招福

戦勝 火難除け |

日本神話には、神武天皇を勝利に導く「金色のトビ=金鵄(きんし)」が登場します。この故事から、トビを瑞鳥として崇めています。

また、大空を悠然と飛翔する姿から、天狗の化身とされていることもあります。 |

| ウ | 氣多神社(石川)

鵜戸神宮(宮崎) |

五穀豊穣

安産 子授け |

大国主神(おおくにぬしのかみ)が石川県七尾市に来着した際、同地の神様がウを捕まえて献上されたことから、ウを神の使いとしています。 |

| キジ | 雉子神社(東京)

大谷場氷川神社(埼玉) 秩父神社(埼玉) |

除災招福

家内安全 五穀豊穣 |

日本神話で、「雉名鳴女(ききしななきめ)」が、地上へ神の言葉を伝えるという役目を担っていたとされ、その名に用いられているキジは、霊鳥として崇められてきました。 |

| フクロウ | 鷲子山上神社(栃木)

秩父神社(埼玉) 丹生川上神社(奈良) 御香宮神社(京都) |

開運

招福 金運向上 |

鷲子山上神社の御祭神・天日鷲命(あめのひわしのみこと)の使いとして、フクロウを信仰しています。

その呼び名から「不苦労」「福篭」と通じるとも言われ、幸運を呼ぶ瑞鳥とされています。 |

| ライチョウ | 白山比咩神社(石川)

田島御嶽神社(埼玉) |

火除け

雷除け 五穀豊穣 |

古くから高山には、神が鎮座するという山岳信仰があり、高山地帯に棲むライチョウが神の鳥として敬われるようになりました。 |

| タカ | 英彦山神宮(福岡)

世良田東照宮(群馬) 上野東照宮(東京) |

勝運

五穀豊穣 |

猛禽類であるタカは、古来から狩猟神として山の神と結びつき、山の神の使いと考えられました。 |

| ハクチョウ | 熱田神宮(愛知)

刈田嶺神社(宮城) 雷電宮(青森) |

五穀豊穣

招福 安産 |

ハクチョウは、死者の霊魂を運ぶ聖なる霊鳥とされ、日本神話でも英雄・日本武尊(やまとたけるのみこと)がなくなった後に一羽の白鳥となり、故郷に向かって飛び去る、と伝えられています。 |

| シラサギ | 氣比神宮(福井)

白鷺神社(栃木) 大歳御祖神社(静岡) 大山祇神社(愛媛) |

厄除け

除災招福 交通安全 |

聖武天皇の時代(奈良時代)、敦賀に異国の大軍が来襲したが、一夜にして数千の松が出現、その梢1つ1つにシラサギが止まり、その様子が日本側の援軍の旗差しものに見えたため、仰天した異国軍は退却していったという伝説が残っています。 |

| ツル | 物部神社(島根)

白鳥神社(香川) 豊国神社(京都) |

病気平癒

厄除け 交通安全 |

ツルは、古代中国で仙人の乗り物で不老長寿の象徴とされていました。

その思想が、日本に平安時代初期に入り、千年の寿命を持つ瑞鳥として捉えられるようになりました。 |

| ワシ | 大鷲神社(東京)

鷲神社(東京) 我孫子鷲神社(千葉) |

戦勝

商売繁盛 開運 |

日本神話の天岩戸に隠れた天照大御神を呼び出すため、神々が岩戸の前で神楽を行った際に、演奏していた弦楽器にワシが止まり、これを神々は瑞祥としたことから霊鳥とされました。 |

霊的などうぶつ

| 動物名 | 会える神社の名称 | 御利益 | 由来など |

| 狛犬 | 全国の神社 | 魔除け

厄除け 家庭円満 |

神社の守護・魔除けを務める霊獣「狛犬」は、仏教とともに日本に伝来したと言われています。

「狛犬」は、もともと中国では「獅子=ライオン」でしたが、ライオンがいない古代日本に渡来すると「異国のイヌ」と捉え、やがて「狛犬」に転じたと言います。 |

| 四神 | 平安神宮(京都)

神田明神(東京) |

方位除け

魔除け 開運 |

「四神」は、古代中国の霊獣「青龍・朱雀・白虎・玄武」であり、東西南北の四方を司る守護神とされました。 |

| 鳳凰 | 富岡八幡宮(東京)

大鳥神社(東京) |

五穀豊穣

天下泰平 招福 |

「鳳凰」も、古代中国の瑞鳥であり、姿を現すのは聖徳をそなえた天子(日本では天皇)が出現する兆し、とされました。 |

| 河童 | 水天宮(東京)

手接神社(茨城) |

安産

魔除け 厄除け |

河童は、川や池に住む妖怪の一種で、水の神や、水の神の使いと結び付けられました。

また、河童は春と秋に山と川を移動すると考えられたことから、山の神・田の神として崇める地域もあります。 |

| 龍 | 九頭龍神社(神奈川)

田無神社(東京) 岩木山神社(青森) |

五穀豊穣

雨乞い 開運 |

龍の起源は古代中国にあり、稲作文化とともに日本へ伝播したため、日本では水神としても信仰されています。 |

| 鬼 | 稲荷鬼王神社(東京)

鬼鎮神社(埼玉) 鬼神社(青森) |

魔除け

戦勝 五穀豊穣 |

鬼は、古来恐ろしい存在である一方で、人間の守護神としての性格を持つものもあります。

鬼神社では、鬼が稲作を教えたという伝承があり、稲荷鬼王神社や鬼鎮神社では、鬼は豊穣をもたらす春の神としており、節分に「福は内、鬼は内」と唱えるそうです。 |

| 天狗 | 古峯神社(栃木)

秋葉山本宮秋葉神社(静岡) 大杉神社(茨城) |

火除け

厄難消除 招福 |

天狗は、山の神の使いだと考えられています。

山岳信仰と結びつき、深山幽谷に棲み、自由に空を飛んで神通力を持つ者とされています。 |

| 鵺(ぬえ) | 鵺大明神(京都) | 厄除け

魔除け |

鵺は、古代中国で怪鳥と呼ばれ、日本でも災厄をもたらす鳥と考えられました。

「平家物語」では、鵺におびえた天皇が病に伏せたため、退治されて神社に祀られたと言います。 |

| シーサー | 波上宮(沖縄)

宮古神社(沖縄) |

厄除け

魔除け 招福 |

沖縄版狛犬ともいえるシーサー。

中国から獅子像の文化が沖縄に伝播した際、沖縄語で「獅子」を表す「シーサー」と呼ばれるようになったと言います。 |

おわりに

茂木貞純・監修「神社のどうぶつ図鑑」をご紹介してきました。

本書では、この記事で紹介した際の表に記載されている神社で、その動物がどのように祀られているかをイラスト込みで紹介されています。(たいてい、かわいいお姿(笑))

日本にも様々な動物が住んでいるのを感じられ、また、ご先祖さまがどう敬っていたかを知ることができます。

ここまでの御高覧、ありがとうございました!

関連記事(神道の書籍)

コメント