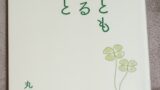

この本は、卑弥呼の時代から現代まで、各時代に食された健康食を紹介してくれる1冊です。

弥生時代から今まで、人間のメカニズムは変化していません。

つまり、古来から伝わる健康食は、今にも通じるものがあります。

日本の各時代の才女のエピソードとともに、時代ごとの健康食を紹介してくれる本書。

知的に楽しく健康を学んでみましょう。

本記事では、本書の概略を簡単にご紹介します。

本書のテイスト

この本は、コロナ禍に突入した2020年に刊行された「免疫力を食事でつけよう」という本です。

日本も過去にいろいろな流行病が流行り、その中をたくましく生き抜いた人たちがいました。

その歴史に学ぼうというのです。

本書は、縄文時代から平成まで、27章に分けて美女・才女のエピソードが紹介されています。

とはいえ、1章につき10ページもありません。

好きな時代、気になる項目から読んでも大丈夫です。

気軽に読み進めていける構成になっています。

エピソード・卑弥呼の場合

本書で紹介されている27個の小話のうち、卑弥呼の項をご紹介しましょう。

今もなお、謎に包まれている邪馬台国の女王・卑弥呼。

古代史に名を刻む彼女ですが、亡くなったのは80代と、意外にも長命でありました。

かの「魏志倭人伝」でも、「倭人(日本人)は100年、あるいは80、90年も生きる」と記されていたとか。

医療が発達していない古代、なぜそのような長寿が可能だったのでしょうか。

それは、やはり「食事」。

その、古代日本の長寿食を見てみましょう。

きっと、卑弥呼もこういったものを食べていたのです。

まずは、コメ。

当時のコメは「赤米」「黒米」と色がついたもので、今の白米ではありません。

米に含まれるポリフェノールの一種が色素となっており、老化防止に役立っていました。

次に、刺身。

魚の生食は、日本の縄文時代からの文化。

血液サラサラ成分であるEPAなどを、火を入れないことで効率的に摂取できます。

この生食文化が、長命を支える食べ方なのです。

そして、野菜スープ。

栽培された野菜、野山で摘んできた山菜・キノコ、海の魚、山の獣肉。

これを一口大に切って、だし汁で煮込んで味を整たものです。シンプルですね。

味を調えるのは「豆醤」(大豆を発酵させたもの。味噌のルーツ)なので、みそ汁とも言えます。

野菜に含まれる「ファイトケミカル」という植物の機能性成分が溶けだしたスープが、長寿のもと。

効能は、アンチエイジング、抗酸化作用、抗がん作用、デトックス、肥満予防と万能。

現代でも、簡単に再現できる(というか具材ブッコミ味噌汁)ので、お試しあれ。

古文書では、この野菜スープは「菜茹(さいじょ)」として名を残しています。

本書のおすすめ長寿食

次に、著者おすすめのメニューをいくつか紹介していきましょう。

野菜スープ

先ほど、ご紹介した野菜スープ。

具材に含まれる栄養成分が溶けだす「濃縮スープ」が肝心。

植物が虫などから身を守るために作りだした色、辛み、苦み、渋み、香りが人間の栄養になるのです。

具体的に言えば、カテキン、イソフラボン、リコピン、アントシアニンなど。

こういった成分を余すところなく吸収できるのが野菜スープの強み。

本書では、具材に「普段捨てるような野菜の皮、根、葉も一緒に鍋に入れて1時間前後煮込む」のをお勧めしています。

味噌を加えて味噌汁タイプにしてもよいし、すりおろした山芋を入れてスタミナタイプにするもよし。

皮や根、葉の残留農薬が気になったりしますが、オーガニック野菜を買ったり、よく洗うなりで、そこはお任せ。

まぁ、卑弥呼の時代には、今の農薬なんてなかったでしょうけど。

焼き味噌

本書で、何回も登場するのが「味噌」。

そして、作り方までしっかり掲載されている調理法が「焼き味噌」。

江戸時代の人は、おかずが足りなかったり、酒の肴が欲しい時に気軽に作って楽しんでいたそうです。

作り方はコチラ!

1.長さ20cm・幅6cmくらいの薄い杉板を用意。木製のヘラ、しゃもじでもよい。

2.杉板に味噌を塗り、軽く焼く。以上!

味噌に、生姜・ゴマ・ニンニクを加えても良し。

本書では、焼く時に「いろりの灰に立てて軽く焼く」とありますが、「いろり」がある家庭も少ないんでは……

と思い、少し調べると「ガス火であぶる」「アルミホイルにのせてトースターで焼く」など、代用は多くあります。

ご飯のおともに、お茶漬けの元にもよさそうですね。

おわりに

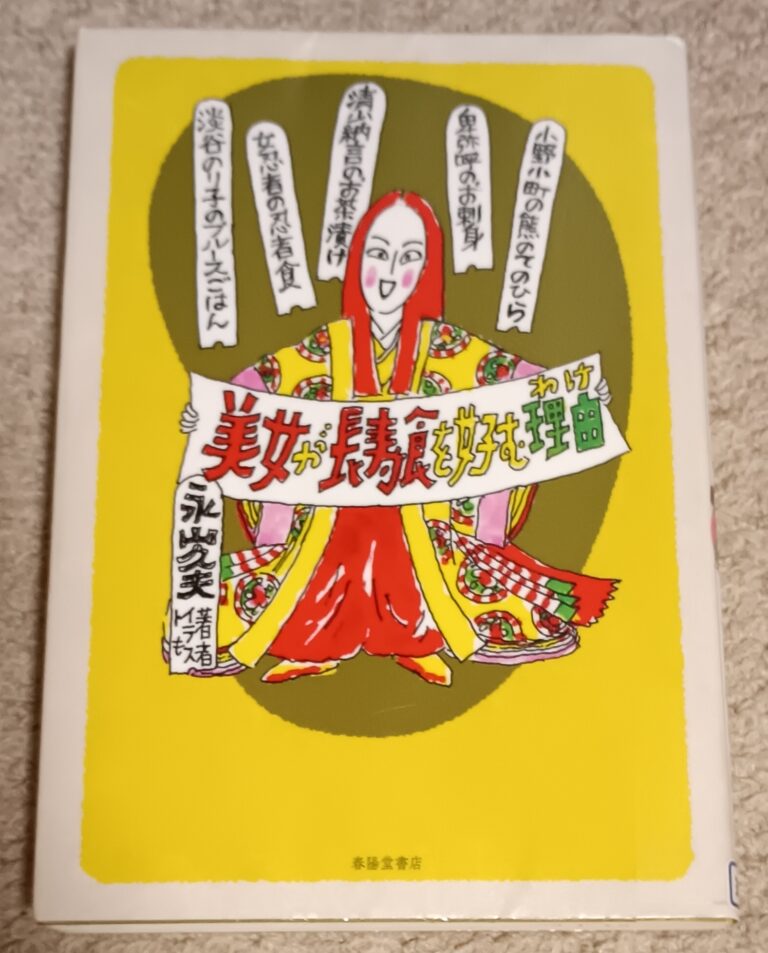

著・永山久夫「美女が長寿食を好む理由」を簡単ですが、ご紹介いたしました。

本書で紹介されている「おすすめメニュー」は、他にも鶏肉や魚、卵も挙げられています。

菜食一辺倒の内容ではありません。(とはいえ、菜食の記載は多いです)

さて、この記事で紹介した焼き味噌や野菜スープは、お手軽かつ栄養満点。

料理に興味がないブログ主も、休日に試してみたくなりました。

温故知新。

冒頭でも書いたとおり、人間のメカニズムは3,000年以上、ほぼ変わっていません。

古き健康食を知り、免疫力を上げて元気に生きていきましょう。

ここまでの御高覧、ありがとうございました!

関連記事(書籍紹介)

コメント