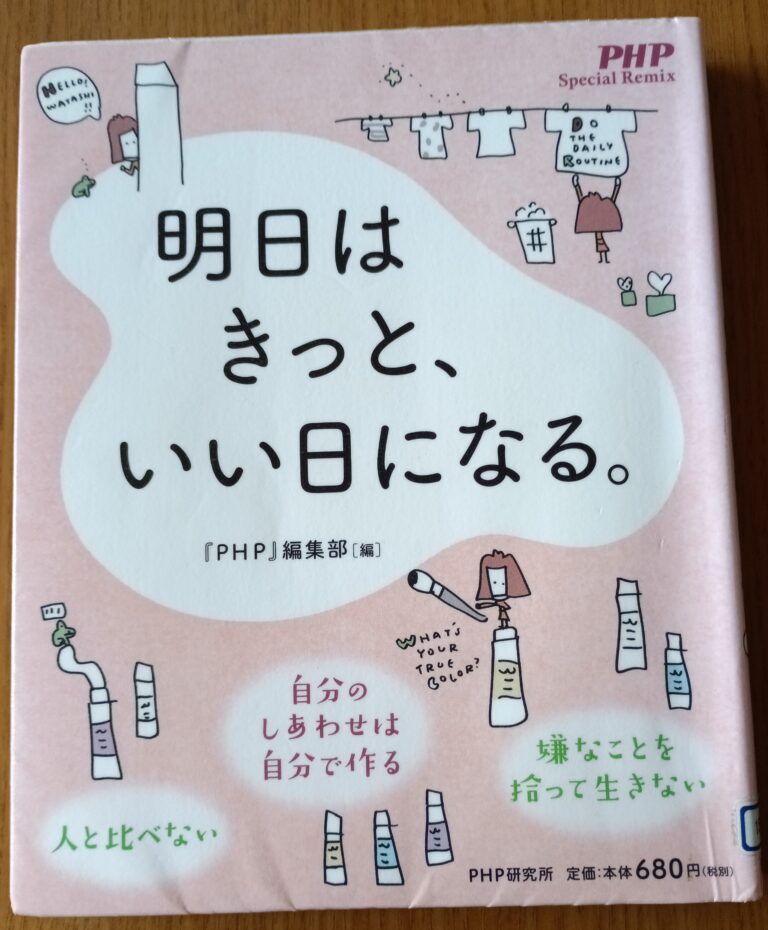

この本は、明日をより生きやすくする考え方、心の持ち方を教えてくれる1冊です。

月刊『PHP』に掲載された18人の著名人の取材記事を書籍化したものです。

いずれの記事も『弱い自分やストレスとの付き合い方などの処方箋』のような内容です。

1人分の記事が、約10ページで文字も大きく、カラーイラスト入りでサクッと読めます。

心が疲れていたら長文は読みづらいなぁ……という方にもお勧めできる本です。

本記事では、本書で知ることができる人生の処方箋、その一部を簡単にご紹介します。

人生の受け入れ方と「しかたがない」

まずは、大学理事長を務めた坂東眞理子さんの記事から。

よく、「しかたがない」という言葉を使いませんか。

この言葉の使い方を少し振り返ってみましょう。

「しかたがない」という言葉は、英語にないそうです。

そのため、アメリカ人がこの言葉を知ると、『あきらめ』の言葉と感じるそうです。

しかし、「しかたがない」は『あきらめ』の言葉ではありません。

災害、仕事、結婚など、人生は「しかたがない」ことが山ほどあります。

中には、理不尽!ということも少なくありません。

そんな時、「しかたがない」と現状への覚悟を決め、前を向いてはいかがでしょうか。

自分の人生をしかと受け入れ、やるべきことを成すための言葉、それが「しかたがない」なのです。

「縁」と「しがらみ」は表裏一体

次に紹介する内容も、坂東眞理子さんの記事から。

災害などの非常時に、大事さが強調される「縁」や「絆」。

大事な考え方ですが、この縁や絆は『しがらみ』と表裏一体といいます。

『しがらみ』というと、人間関係や利害関係からくるネガティブな言葉。

そして、「自由に生きたい」という人が増えたことにより、『しがらみ』を嫌う人も増えました。

個人の自由を追求すると、縁や絆といった支えあいの精神が希薄になるのかもしれません。

このことについて、どちらの考えが正しい、ということはいえません。

しかし、「無縁社会」と言える今の時勢、縁や絆を見直していいのかもしれません。

具体的には、家族や親せきの血縁、在住地域の住民との地縁、職場の社縁といったネットワークです。

愛情や恩義の『ギブ アンド テイク』や、お返しと見返りの『損得』に捕らわれすぎないアバウトさも大事です。

ここに捕らわれると、「縁」は「しがらみ」となってわずらわしく感じてしまいます。

ゆるやかで温かい「縁」を大事にしていきたいものです。

言葉はアバウトなモノと知る

最後に紹介するのは、『バカの壁』などの著作で知られる養老孟司さんの記事から。

最近、言葉との付き合い方、人との距離の取り方が下手な人が増えたと言います。

他人の言葉をそのまま受け入れてしまう。

そうすることで、自分の心が傷ついたり、詐欺にあって損失をこうむったり。

そもそも、言葉はいい加減なものです。

そして、言葉は真実でもありません。

言葉をそのまま受け入れることは、メリットとデメリットがあります。

いい言葉で、元気づけられることもあります。

逆に、(前述したとおり)イヤな言葉で傷つき、落ち込むこともあります。

他人の言葉をまともに受け止める必要はありません。

イヤな言葉は聞き流していいぐらい言葉はアヤフヤなものなんです。

過去の歴史を見ても「正しい言葉」は、時代・状況などでコロコロ変わっています。

そして、「言葉」を使って法律やルールがどんどん増やされています。

日々、メディアは新たな「言葉」を増やしています。

その結果、世の中は良くなっているのか。人々の心が平穏になったのか。

残念ながら、そうと言い切れないのが現状ではないでしょうか。

「正しく」「便利に」なるように言葉を増やしても、そうならないのを見るに、言葉は絶対なモノではないのです。

また、「言葉を多く使えるのが知性」とばかりに、自分ばかりしゃべりまくる人がいます。

しゃべりまくるのは悪くないのですが、「人の言うことを聞かない」のがセットだと考えモノです。

教養とは人の心がわかること。

自分が、自分が!……ばかりでは、どんなに良い言葉を吐いても、知的とはいえません。

人の心をわかろうとする人は、相手の言葉に耳を傾けます。

そして、バランスをとって言葉と付き合います。

他人の言葉に惑わされず、心の中で不安が生まれても、うまく同居して生きていく。

これが「大人になる」「成熟する」ということなのです。

おわりに

編・PHP編集部「明日はきっと、いい日になる。」を簡単ですが、ご紹介いたしました。

この本は、ブログ主がメンタルが落ちているときに読んだ1冊です。

妻など周囲の人から「生き方が不器用」などと言われているブログ主にとって、多くの学びがありました。

この記事では、その学びのほんの一部を紹介させていただきました。

個人的にダイレクトに響いたのは、下の一節。

「健康に生きる」ということは、「心身に不具合があっても、自分は健康と感じる心で生きる」こと。

養老さんの章でもご紹介しましたが、「不安とうまく同居する」のが大事なんですね。

自分がうつ病なことに、とらわれすぎてはいけない。

そう自戒できた1冊でした。

自分を戒めれば、明日はきっと、いい日に……

ここまでの御高覧、ありがとうございました!

関連記事(書籍紹介)

コメント